Di kalangan masyarakat Rifa’iyah, tradisi Rabu Wekasan masih dijalani sebagian orang sebagai praktik ritual dan spiritual. Jika ditelusuri lebih jauh, tradisi ini menyimpan jejak sejarah yang erat kaitannya dengan metode dakwah Walisongo. Metode dakwah yang bijak itu kemudian diwarisi dan dilanjutkan secara cemerlang oleh KH. Ahmad Rifa’i.

Tradisi Rabu Wekasan diyakini berakar dari proses asimilasi budaya Champa—tanah kelahiran Sunan Ampel—yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai Islam oleh para wali di Jawa. Dengan demikian, Rabu Wekasan bukan hanya sekadar ritual, melainkan warisan akulturasi budaya yang sarat makna dakwah.

Akar Rabu Wekasan: Asimilasi Budaya Champa oleh Walisongo

Rabu Wekasan atau Rebo Pungkasan dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar dengan doa dan amalan tolak bala. Sejarahnya tidak terlepas dari peran Walisongo, yang dalam dakwahnya tidak serta-merta meniadakan tradisi lokal, melainkan menyerap dan memberi ruh Islami. Inilah yang disebut akulturasi budaya.

Salah satu jalur akulturasi itu bersumber dari budaya Champa (kini Vietnam). Sunan Ampel (Raden Rahmat), lahir di Champa tahun 1401, membawa warisan budaya dari tanah kelahirannya ke Jawa. Tradisi tersebut kemudian diislamkan dengan nilai tauhid sehingga masyarakat dapat menerima Islam tanpa tercerabut dari akarnya.

Dalam praktiknya, kepercayaan lokal tentang hari keramat diisi dengan doa, sedekah, dan shalat. Karena itu, Rabu Wekasan dipandang berbeda dari Rabu biasa. Ia disebut juga Rebo Pungkasan (Rabu terakhir) atau Rebo Kasan. Masyarakat meyakini bahwa hari Rabu terakhir bulan Safar adalah waktu ketika Allah Swt. menurunkan berbagai musibah.

Keyakinan ini bersumber dari sejumlah kitab klasik abad ke-17 dan ke-18, di antaranya:

- Juyubirat al-Dairabi al-Kabir karya Syaikh Ahmad al-Dairabi,

- Khazinat al-Asrar,

- al-Jawahir al-Khams karya Syaikh Muhammad Khatir al-Din al-Atar,

- Kanzun al-Najah wa al-Surur fi Fadail al-Azminah wa al-Syuhur karya Syaikh Abdul Hamid al-Quds.

Dalam kitab terakhir dijelaskan bahwa seorang wali Allah yang telah mencapai maqam kasyaf mengatakan bahwa setiap tahun Allah Swt. menurunkan 320.000 musibah pada malam Rabu terakhir bulan Safar. Karena itu, umat Islam dianjurkan bermunajat kepada Allah dengan melaksanakan shalat empat rakaat, membaca Al-Fatihah, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq dan An-Naas masing-masing sekali, lalu ditutup dengan doa khusus.

Kearifan Walisongo: Mengadopsi Bahasa dan Istilah Lokal

Salah satu ciri menonjol dakwah Walisongo adalah kemampuan mengislamkan budaya lokal tanpa menghapus identitasnya. Mereka menggunakan istilah-istilah akrab bagi masyarakat.

Contohnya:

- Kata Sembahyang, berasal dari tradisi Kapitayan (agama kuno Nusantara), yang terdiri dari kata sembah dan hyang. Istilah ini tetap digunakan untuk merujuk pada shalat.

- Istilah Langgar (dari kata Sanggar, tempat pemujaan lama) dipakai untuk menyebut mushala.

Pendekatan ini membuat Islam terasa dekat, mudah dipahami, dan cepat diterima masyarakat.

KH. Ahmad Rifa’i: Pewaris Dakwah Walisongo

Pada abad ke-19, muncul ulama pembaharu, KH. Ahmad Rifa’i, yang melanjutkan metode dakwah Walisongo di tengah penjajahan Belanda. Beliau membuktikan diri sebagai pewaris sejati tradisi dakwah yang membumi dan akrab dengan rakyat.

Ciri metode dakwah Kiai Rifa’i antara lain:

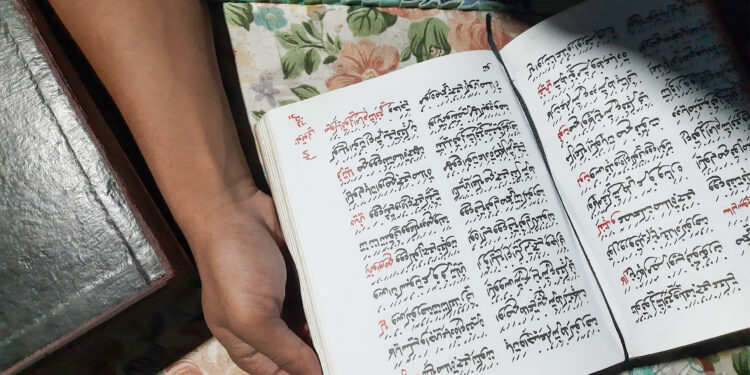

- Menggunakan Aksara Arab Pegon.

Beliau menulis 67 kitab berisi ajaran, doa, dan nasihat dengan aksara Arab Pegon (bahasa Jawa berhuruf Arab). Langkah ini merupakan strategi cerdas di tengah hegemoni Belanda yang memaksakan huruf Latin, sekaligus meneguhkan identitas Islam-Jawa. - Dakwah melalui Syair (Nadzom).

Hampir semua karya beliau disusun dalam bentuk nadzom atau syair Jawa, sehingga mudah dihafalkan dan dipahami. Metode ini sejalan dengan cara Sunan Kalijaga yang menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang dan tembang sebagai media dakwah. - Melestarikan Istilah Lokal.

Dalam kitab-kitabnya, Kiai Rifa’i tetap menggunakan istilah Sembahyang untuk shalat dan Langgar untuk mushala. Hal ini menegaskan kesinambungan metode dakwah Walisongo, yaitu menjaga kedekatan Islam dengan budaya masyarakat.

Penutup

Dari jejak sejarah ini jelas bahwa ajaran KH. Ahmad Rifa’i berakar pada metode dakwah Walisongo yang bijak. Tradisi seperti Rabu Wekasan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan cermin perjalanan panjang dakwah Islam di Nusantara. Ia menjadi bukti hidup bagaimana Islam berkembang melalui dialog budaya, penghormatan terhadap tradisi lokal, dan kebijaksanaan dalam berdakwah.

Referensi:

- Rikha Zulia, dkk. Tradisi Rabu Wekasan Dalam Persepsi Milenial, (Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2022).

- Agus Sunyoto. Atlas Walisongo, Pustaka Iman: Tangerang Selatan

- Siti Nurjannah, Living Hadis: Tradisi Rebo Wekasan Di Pondok Pesantren MQHS Al-Kamaliyah Babakan Ciwaringin Cirebon

Penulis: Ahmad Saifullah

Editor: Yusril Mahendra