Di tengah riuhnya perdebatan publik dan derasnya arus pemberitaan, pesantren kerap menjadi kata yang diperdebatkan — bukan karena ia kehilangan cahaya, tetapi karena sinarnya sering kali dibiaskan oleh cermin media yang retak.

Satu kasus saja bisa menutup seribu kebaikan. Satu kesalahan individu bisa menenggelamkan ribuan kisah pengabdian yang tak terliput kamera. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap keputusan pemberitaan dilatarbelakangi misi dan sponsor tertentu. Jadi, jangan mudah hanyut dalam arus narasi media.

Padahal, jauh sebelum republik ini lahir, pesantren telah berdiri sebagai benteng ilmu, akhlak, dan kebangsaan. Dari bilik-bilik kayu sederhana, lahirlah pejuang yang menggerakkan kemerdekaan, membentuk karakter bangsa, dan menjaga keutuhan moral di tengah badai modernitas.

Pesantren: Lembaga Tertua, Spirit Terbaru

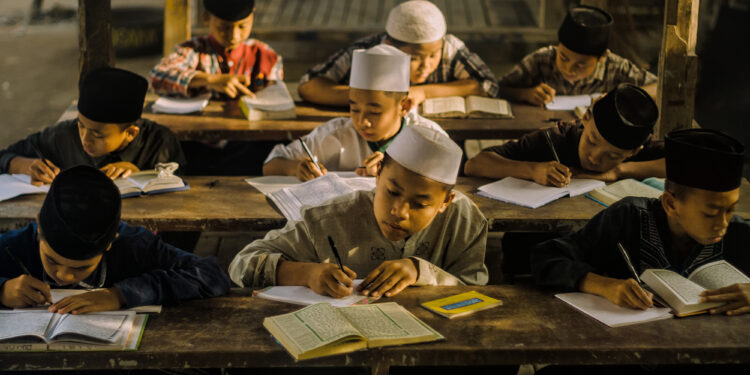

Pesantren adalah sistem pendidikan paling tua di Nusantara — jauh sebelum istilah “pendidikan karakter” menjadi jargon kurikulum nasional.

Di pesantren, santri tidak sekadar diajari membaca kitab, tetapi juga membaca kehidupan. Mereka belajar disiplin dari suara kentongan, belajar sopan santun dari cara memuliakan guru, belajar kerja sama dari dapur santri, kerja bakti yang tak pernah sepi, serta dari solidaritas berbagi setiap hari. Tradisi pinjam-meminjam dan tolong-menolong menjadi kebiasaan yang melekat.

Nilai-nilai yang tumbuh di pesantren — keikhlasan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerja keras — kini menjadi bahan baku paling dicari oleh dunia pendidikan modern. Tak sedikit pemerintah daerah yang mengakui peran pesantren dalam membentuk generasi muda berakhlak dan berjiwa kebangsaan. Bisa kita lihat berapa banyak deretan kampus yang mengadopsi pendidikan ala pesantren dengan mengasramakan mahasiswanya.

Ketika Media Membingkai, Realitas Pun Terbentuk

Media massa punya kekuatan luar biasa: ia bukan hanya cermin, tetapi juga pembentuk realitas.

Sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa framing media terhadap pesantren sering kali tidak seimbang. Dalam kasus-kasus tertentu, pesantren digambarkan dalam bingkai skandal moral, penyimpangan individu, atau bahkan konspirasi anti-Islam.

Akibatnya, muncul ketakutan di masyarakat, muncul jarak antara pesantren dan publik — seolah pesantren adalah dunia tertutup yang penuh masalah.

Padahal, banyak media lupa: di balik satu kasus, ada ribuan pesantren lain yang mendidik dengan ketulusan, menjaga amanah orang tua, dan menjadi rumah bagi anak-anak yang haus ilmu dan kasih sayang.

Narasi Tandingan: Pesantren Penjaga Moderasi dan Karakter Bangsa

Dalam suasana itu, pesantren tidak tinggal diam. Mereka mulai mengambil alih narasi, membingkai ulang dirinya melalui media sosial, website, dan dakwah digital.

Pesantren menampilkan wajah Islam yang ramah, moderat, dan berkemajuan, sejalan dengan semangat Wasathiyyah Islamiyah — jalan tengah yang menolak ekstremisme dan kekerasan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama pun menegaskan: pesantren bukan ancaman, melainkan penjaga keseimbangan bangsa.

Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bahkan telah mempelopori gerakan narasi tandingan: NU dengan deradikalisasinya, Muhammadiyah dengan moderasinya.

Keduanya sama-sama meneguhkan pesan: Islam Indonesia adalah Islam yang damai, berilmu, dan berperikemanusiaan.

Dari “Objek Pemberitaan” Menjadi “Subjek Peradaban”

Era digital membuka peluang besar bagi pesantren untuk berbicara dengan suaranya sendiri.

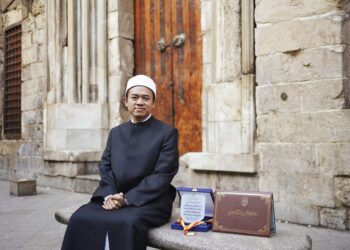

Santri kini menjadi jurnalis, penulis, konten kreator, bahkan analis media yang mampu melawan narasi sesat dengan karya dan logika.

Pesantren tak lagi sekadar “diberitakan”, tetapi mampu memberitakan dirinya sendiri — dengan bahasa kasih, dengan fakta yang jernih, dan dengan nilai yang menyejukkan.

Inilah yang disebut para peneliti sebagai “swaframing institusional”: upaya pesantren untuk merebut kembali kendali citra publik melalui dakwah digital yang beretika. Langkah ini bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bentuk jihad bil qalam — perjuangan melalui pena dan layar.

Harapan dari Serambi

Citra pesantren bukan hanya tanggung jawab pesantren itu sendiri, melainkan tanggung jawab bangsa.

Media yang beretika, pemerintah yang suportif, dan pesantren yang proaktif akan menjadi segitiga emas bagi lahirnya peradaban yang adil dan berimbang.

Karena sejatinya, pesantren bukan masalah bangsa ini — pesantren adalah solusi.

Adapun keburukan yang menimpa pesantren sejatinya menjadi bahan bakar generator muhasabah diri agar selalu memperbaiki diri. Pesantren ibarat pepatah: tidak ada gading yang tak retak. Pesantren di sana-sini terdapat kekurangan. Mudah-mudahan setiap framing negatif menjadi jamu pahit bagi kesehatan ekosistem pesantren.

Penutup

Pesantren adalah cermin bangsa yang jernih. Jika ada retak, jangan pecahkan cerminnya — benahilah cara kita memandang.

Sebab di sanalah, di antara lantunan ayat dan tampaknya kuur nazaman, masa depan moral generasi bangsa sedang ditempa dan dipupuk.

Baca Juga: Gerak: Dari Energi Hingga Keberkahan

Penulis: Ahmad Saifullah

Editor: Yusril Mahendra